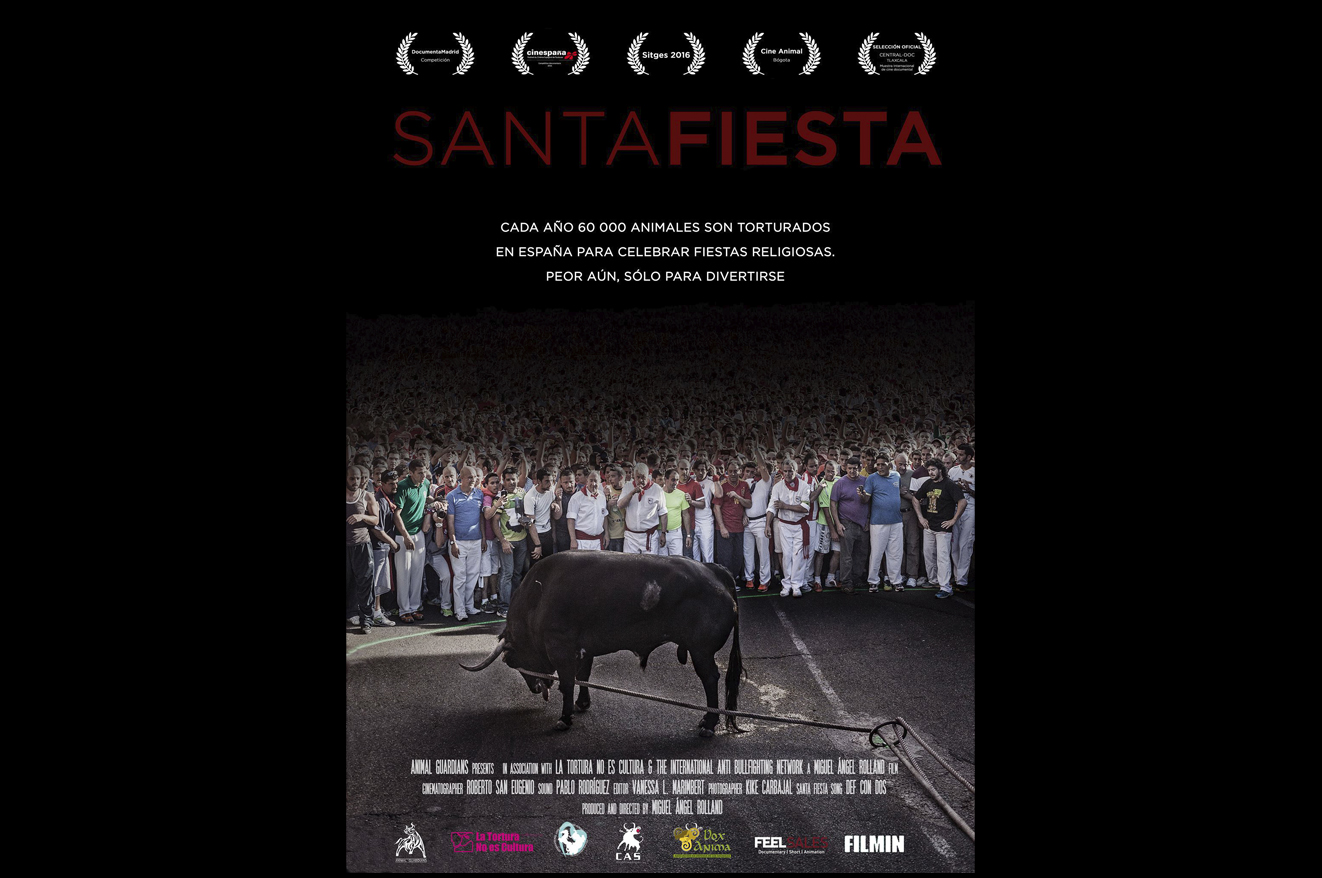

Santa Fiesta (Animal Guardians, 2016), a lo largo de sus 72 minutos de duración, muestra la España de las fiestas populares que comienzan venerando a un santo y terminan santificando la crueldad más asombrosa hacia los animales.

Durante nuestro paso por la Muestra de Cine Medioambiental de Fuerteventura, para la presentación de La osa que dejó una huella en el cielo, tuvimos acceso a la cinta Santa Fiesta, película que hasta el momento y de manera inexplicable se nos había escapado.

La película repite a lo largo de todo su metraje un patrón constante y sencillo. Un equipo técnico mínimo, por necesidad, y sin autorización ni permiso especial de rodaje -grabando exactamente lo mismo que ve el resto de asistentes a los festejos- se infiltra entre el público y registra las celebraciones patronales de diversos pueblos. Procesiones, misas y charangas mañaneras ceden, más tarde, protagonismo al más variado y asombroso conjunto de brutalidades que se pueda uno imaginar. Y así, en este paseo que el director nos da por España, va pasando un pueblo tras otro. Sacan un santo en procesión, revientan un burro cargándolo de personas; veneran una virgen y lancean un toro; procesionan al patrón y arrancan la cabeza a una oca.

No hay voz en off que guíe nuestras opiniones torticeramente, ni presentador que introduzca el tema de manera sensacionalista o demagógica y ni tan siquiera hay subtítulos que nos den más información que la estrictamente necesaria. Solo imágenes y sonido ambiente, registrados de manera aséptica. Casi se podría asegurar que Rolland en algún momento le puso un WhatsApp a la montadora diciéndole: “na, tu pon una cosa detrás de la otra y que cada cual saque sus conclusiones”. Y fuera así, o no, Vanessa Marimbert (Goya 2022 por el montaje de El buen patrón) logró dar al documental las costuras perfectas para que, efectivamente, todo el mundo salga de su visionado con conclusiones bien formadas.

1ª Conclusión. Los animalistas deberían dejar de llamarlo tortura animal.

La Real Academia de la Lengua, en su diccionario, dice de tortura en su primera acepción: 1. f. Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo.

Palabras que describen mejor lo que sucede en las calles y plazas de España son: barbarie, atrocidad, brutalidad, crueldad, ferocidad, encarnizamiento, sadismo, perversión, depravación, degradación, degeneración, inmoralidad, saña o vergüenza. Mucha vergüenza.

Tras ver este documental está claro que no es tortura. Ningún animal es forzado a reconocer falta o pecado. Y ninguno de los participantes tiene intención de castigar a los animales por nada en particular. Esos hombres solo quieren, así de jodidamente cierto es, divertirse. Solo es eso: diversión, alcohol y testosterona.

Pero no encuentro verbo que sea aplicable a la ejecución de las acciones que se llevan a cabo en nombre de la tradición. Quizá, los animalistas tengan toda la razón y se trate de tortura en otra de sus acepciones.

2ª Conclusión. La pérdida de la razón, el encuentro de la sinrazón y se acabó la tradición.

Si el mozo que es aupado por su cuadrilla (sí, en la mayoría de los casos, esto de las tradiciones se trata de un royo grupal unido por las gónadas) desde una barca en movimiento y que consigue arrancar la cabeza del pato colgado de una cuerda comiese pato ese día, tendría cierto sentido ancestral. Pero el pato es arrojado al agua por uno de los organizadores. O acaba en las manos de los gañanes que, entre risas, frente a la cámara de un móvil lo retuercen de las alas para desmembrarlo en la playa. Por otro lado, las leyes sobre manipulación de alimentos probablemente impidan la ingestión de esa carne muerta para nada.

No creo que el mozo moderno (sí, esto son cuestiones solo de hombres) que consigue arrimarse más al toro se asegure coito alguno para esa noche. O que sea tenido en cuenta por su arrojo para cualquier función pública o privada. Tinder es más efectivo y la formación educativa hoy en día más valorada que la huevada valerosa.

Los caballos que son obligados a pasar por nubes de humo, atravesar llamas y pisar ascuas, y que así, antiguamente, quedaban libres de pulgas y garrapatas, hoy en día están desparasitados con fármacos y probablemente revisados por veterinarios de forma regular.

Aunque los tiempos (no tan lejanos, que yo lo vi) en que se arrojaban cabras vivas desde los campanarios han pasado a la historia, aún hay mucha tradición que relegar a los libros de historia. Sí, es cierto que, a excepción de toros, caballos y burros, el resto de animales participantes en estas celebraciones son sacrificados con anterioridad. Y que cuando no es así, como es el caso de los patos vivos lanzados a los nadadores en un puerto del Cantábrico, parecen ser tratados con precaución para no dañarlos por parte de los participantes. Las leyes y la sensibilización dan pequeños pasos, salta a la vista. Pero aún así, la imagen de un tipo sobre su caballo al galope tirando de un ganso hasta arrancarle la cabeza, mientras los asistentes aúllan en éxtasis no es precisamente edificante.

Recordemos, además, son fiestas populares y por lo tanto sufragadas con dinero público.

Pero da lo mismo. Los tiempos han adelantado por la izquierda a los participantes, organizadores y defensores de todas estas centenarias tradiciones y estas han perdido su razón profunda de ser. Una vez extraviada la esencia de su origen, ya sea esta mojar el churro o comer pavo, no existe motivo para seguir siendo practicadas. O, al menos, para conservar la participación animal. Todo ello, claro está, si prevalecen las cuestiones éticas.

3ª Conclusión. ¿Seguro que soy español?

La película incluye barbaridades por todo el territorio estatal. Deja claro que el sadismo se extiende de igual manera por Andalucía que por Euskadi, por Extremadura que por Cataluña. No es cuestión de banderas, ni de colores, me temo que es desarrollo de la educación.

Los sentimientos de nación y de pertenencia a la misma, nacen del conocimiento, aceptación y respeto a una serie de asuntos que te hacen afín a grupos de personas que comparten, en parte o en la totalidad, dichos asuntos.

Aunque al final resulta que todo se reduce ridículamente a unos símbolos insustanciales, a la responsabilidad de cumplir con las obligaciones y derechos que otorga la Constitución y al hecho fundamental de haber nacido dentro del territorio nacional, sí existen unos hilos que te cosen al territorio. O, al menos, yo lo siento así.

En mi caso, conozco lo suficientemente la historia de España como para avergonzarme de muchos capítulos, pero también para saber que ella hace que los españoles seamos como somos.

He visto paisajes y pueblos en este país de asombrosa belleza. Y he visto la capacidad destructora del español para con esos paisajes y esos pueblos, pero… nuestra historia nos hizo así.

Y así, una cosa con la otra, llegamos a la gastronomía y me convierto en el más chovinista y orgulloso de los españoles sentado a la mesa o ante los fogones.

La cultura, la literatura, el arte, la artesanía y, por supuesto, el humor, también me unen a esta tierra en la que me parieron.

Pero si al encenderse las luces de la sala tras ver Santa Fiesta alguien me hubiera preguntado si soy español, yo lo habría negado con firmeza. Y lo haría, no porque eso recién visionado fuera algo español. Ni porque nuestra tradición, cultura y carácter estén imbricadas en esa brutalidad arcaica. Ni lo haría, por supuesto, porque en España religión, muerte y desprecio por la sangre hayan caminado de la mano a lo largo de los siglos.

Negaría con vehemencia mi españolidad porque todavía quede tanta mierda que barrer de las calles y plazas de este país.

Eso no es cultura y eso no es, ya, “España”.