La de cal.

Hace unos años decidimos ceder el usufructo de nuestra terraza a la fauna silvestre. Empezamos por poner agua y un comedero con aporte diario para gorriones. En él, añadimos alimento vivo durante la temporada de cría para ayudar a sacar adelante polladas numerosas y sanas. En invierno ponemos contenidos grasos. Y siempre disponible, semillas a granel. Dentro de la dieta viva, incluimos lombrices en las jardineras para que los mirlos obtengan algo más sabroso que los tenebrios.

También estamos trabajando la vegetación, para que aporte cobijo en verano e invierno y, teniendo en cuenta los periodos de floración y fructificación, para que sirva de fuente de alimentación a insectos y aves durante las cuatro estaciones.

Hemos incluido cubículos que puedan servir de refugio para gekos, que, muy beneficiados por los dispensadores de insectos, parecen haber aumentado su población. Y, para terminar, tenemos instalados doce nidales para vencejos que, por ahora, solo son utilizados como protección los días de tormenta.

El resultado de todo esto, por el momento, se manifiesta principalmente en un ostensible éxito en la reproducción de gorriones. Al mismo tiempo, los dragoncillos han aumentado su población y cada año podemos ver un mayor número de crías. Por supuesto, la variedad de aves que visitan nuestra pequeña área de rewilding urbano empieza a ser extensa. No puedo dejar de enumerar las especies, como muestra de nuestra satisfacción: mirlo, verderón, verdecillo, herrerillo, petirrojo, colirrojo tizón, mosquitero, urraca, paloma doméstica, gorrión y torcaz.

Quizá el momento en que entendimos que todo iba bien, que nuestro aporte continuo de alimento -alimento que no está presente por acción directa del humano, más allá de que sea una ciudad- fue cuando un cernícalo nos dejó su tarjeta de visita. Encontrar una pluma de esta ave confirmaba su presencia como depredador más o menos habitual, ya que con anterioridad presenciamos en directo cómo se le escapaba un mirlo.

Mirla y gorriona compartiendo el alijo de gusanos

Todo ello, en el último piso de un edificio situado en el centro de Madrid, que, como única ventaja especial para la fauna, tiene enfrente un colegio con una zona ajardinada con algunos pinos y cuatro grandes cipreses.

Sin embargo, el domingo 25 de junio se batieron todas nuestras expectativas: un juvenil de paloma zurita descansaba en la terraza. La especie en sí no era ninguna novedad, ya que conocemos la presencia de una pareja reproductora en uno de los cipreses, desde 2020. Pero el hecho de que un ave tan discreta y desconfiada utilice nuestra terraza, un pájaro que no es fácil de ver en los bosques, corroboraba la opinión de otro buen número de especies respecto a nuestro proyecto.

La de plomo.

Al día siguiente, lunes 26, un amigo nos avisó de que tenía una urraca que parecía tener algún problema y no podía volar. Había aparecido en la puerta de un aparcamiento de la calle Santa Hortensia, en el centro capitalino..

Se trataba de un juvenil aparentemente sano que, sin embargo, ni tan siquiera batía las alas. Con apetito y sed, el animal era muy manso. Demasiado manso incluso si hubiese sido criado por un humano. Hasta la urraca más improntada, si la coges chillará como si cien azores la estuviesen desplumando pluma a pluma.

Una radiografía nos mostró lo impensable: un perdigón alojado en la cara interna del muslo. El plomo habría seguido una ruta incierta a través del cuerpo de la urraca, sin fracturar ningún hueso, hasta quedar allí.

Después, todas las acciones terminadas en “ción” asociadas a estas situaciones: hospitalización, operación, medicación, recuperación…

La potencia del equilibrio..

No hay nombre mejor otorgado a un fenómeno del medio ambiente que equilibrio natural. Es el paradigma de la cabezonería; el catálogo de las mil y una estrategias; es la excepción de la tostada de Murphy: la naturaleza siempre cae de pie.

Tres rollizos hermanos verderón y un dragoncillo: todos beneficiados y beneficio para todos.

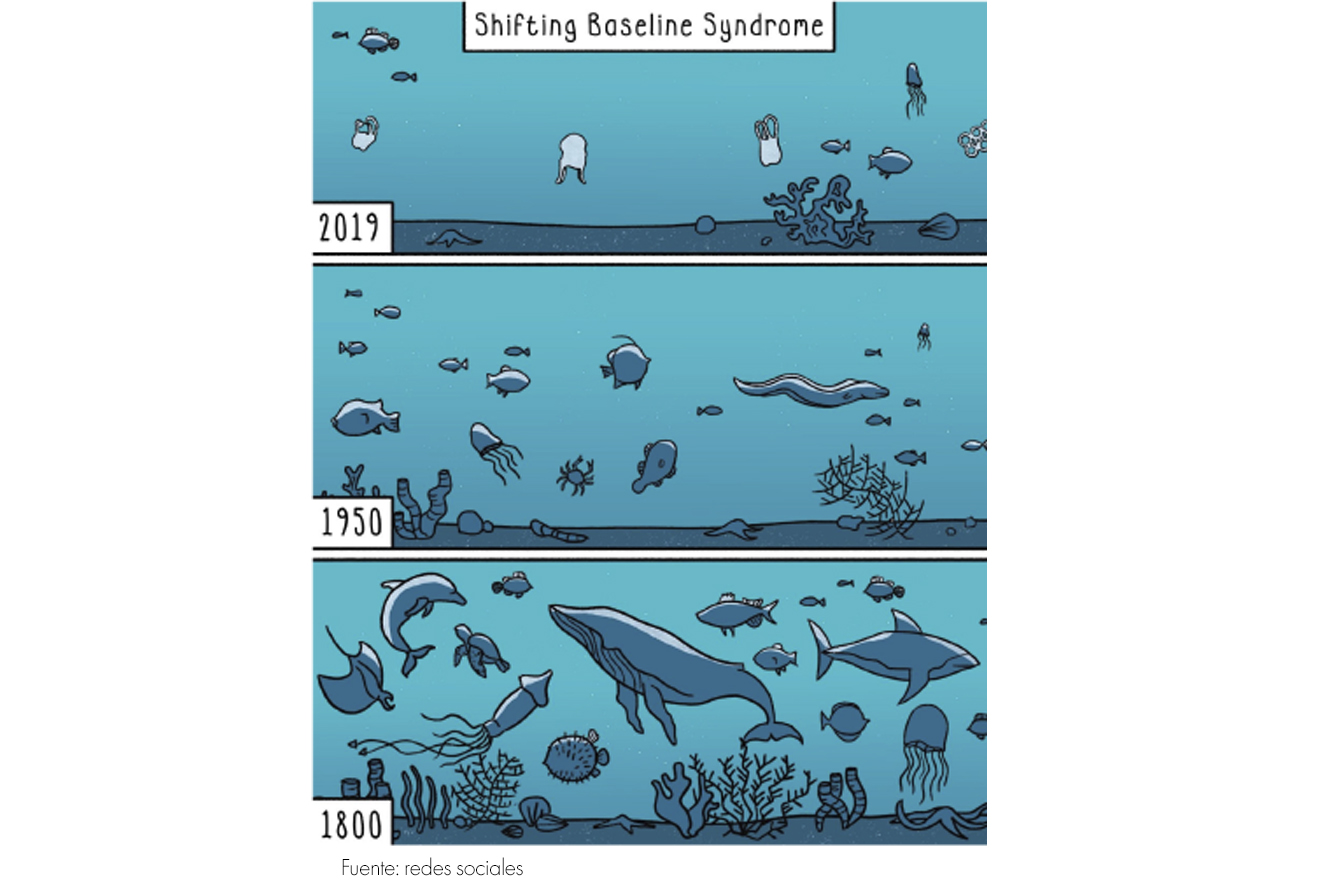

Ya la podemos exprimir, retorcer, ahogar o romper, que casi siempre se repone. Tarde o temprano y, en ocasiones, usando los caminos más largos, la naturaleza se recompone de la tortura de turno a la que ha sido sometida y trata de manera desesperada de alcanzar de nuevo el balance 0.

No hace mucho, publicamos este artículo en el que comprobábamos como un territorio machacado por los usos tradicionales (recientes) del campo había prosperado tras cuarenta años con una intervención humana mucho menor y especulábamos sobre las razones de ese magnífico cambio. Pero la ciudad es un ejemplo que va más allá. Vierte asfalto candente, sella las juntas de los sillares de granito y elimina cualquier atisbo de soporte vital y a los dos meses tendrás un diente de león brotando entre las baldosas de la acera, unos gorriones anidando en el registro de una farola y unos huevos de salamanquesa eclosionando en la caja de una persiana.

Se abre paso entre nuestros edificios, como cuchillo caliente sobre mantequilla. Apenas necesita tiempo para reaccionar. Lo vimos con la renaturalización del Manzanares a su paso por Madrid, llevada a cabo por la corporación de Manuela Carmena. Se abrieron las compuertas y dos años más tarde se vio una nutria y, poco después, un zorro. ¿Cuántos años llevaban las esclusas cerradas creando esa pútrida lámina de agua?

Sé bien que ese disparo -y a saber cuántos como ese- amparado en el silencio del arma neumática, lo efectuó un adulto, cazador de facto y furtivo por ley, al que, o bien le molestaba la vida silvestre, o bien se aburría. Y decidió matar a un animal.

Así, en medio de una ciudad como Madrid puedes encontrarte con una inmensa población invernante de currucas capirotadas en las calles del Barrio de Salamanca, con un nido de pito ibérico en un plátano de sombra, al pie de una freiduría de entresijos regentada por una pareja de chinos en Vallecas, o con siete parejas reproductoras de halcón peregrino poniendo las cosas en su sitio. De verdad que es asombroso.

La fauna ha conseguido sobreponerse a todo lo que le hemos puesto enfrente: contaminación, trampas de cristal, hormigón en el suelo. Les quitamos los sitios donde anidar, las fugas de agua donde beber y soplamos con máquinas ruidosas todas las hojas y flores en las que encontrar comida. ¿Y lo superan?

La naturaleza reacciona rápido y con furia para recuperarse, incluso en estas situaciones, pero el ser humano es intrínsecamente nocivo. Puede que el herrerillo aprenda a nidificar en un aparato de aire acondicionado, pero con lo que no podrá es con la capacidad humana para innovar y sorprender con nuevas fórmulas con las que joderle la existencia.

Quiero pensar que el que disparó a la urraca es un adolescente aburrido tras haber terminado el colegio y que no tiene otra cosa que hacer que pegarle un plomazo a todo lo que vuela por su ventana. Quiero echarle la culpa a la insensatez de la edad, al desconocimiento de la media docena de leyes que quebrantó dándole plomo a la urraca en mitad de una ciudad.

Pero no. Sé que los adolescentes, cuando se aburren, sacan el móvil del pantalón. Sé que, con sus excepciones, lo de ir pegando tiros a animales no les va.

Sé bien que ese disparo -y a saber cuántos como ese- amparado en el silencio del arma neumática, lo efectuó un adulto, cazador de facto y furtivo por ley, al que, o bien le molestaba la vida silvestre, o bien se aburría. Y decidió matar a un animal.

Repito: o bien le molestaba la vida silvestre, o bien se aburría. Y decidió matar un animal.

Veo a la urraca recuperarse una semana más tarde, tratándola con distancia para impedir la impronta y poder liberarla con potencial éxito. Aún le quedan un par de semanas de cautiverio. Todavía respira con alguna dificultad y la herida le molesta lo suficiente como para preferir estar echada.

La miro y no puedo impedir desear que al malnacido de la escopeta le rebote uno de sus perdigones y haga blanco en uno de sus ojos.

Furia.